最終更新日:2024年2月9日

「破棄すべきでない書類を危うくシュレッダーにかけそうになった」

「開発環境にアクセスするつもりが本番環境にアクセスしていた」

「うっかり私物のUSBメモリを会社PCに接続するところだった」

「パスワード未設定のファイルを添付してメール送信するところだった」

上記に挙げた事例のように、幸い重大な災害や事故には至らなかったものの、一歩間違えればそのような事態になってもおかしくなかった危険な出来事のことを「ヒヤリハット」と呼びます。

情報セキュリティにおけるヒヤリハットは、業務に慣れていない新人から経験豊富なベテランまで誰にでも起こり得る事象であり、実際には多くの社員が日常業務の中で思わず「うわ、危なかった・・・」とつぶやいてしまいそうな出来事に少なからず直面していることでしょう。

会社の信用低下や取引停止につながりかねない情報漏えいなどの重大な事故を未然に防ぐためには、様々な場面で発生するヒヤリハットの収集・分析が必要不可欠ですが、その前段階として「現場からヒヤリハット報告がなかなか上がってこない・・・」と悩んでいる担当者の方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、ヒヤリハット報告を社内に定着させるためのポイントを中心にご紹介します。

ヒヤリハット報告を有効活用して社内のセキュリティ向上を図りたいとお考えの企業担当者の方は、ぜひ参考にしてみてください。

なお、本記事ではどのようなフォーマットで報告書を作成すれば良いか分からない方に向けて、ヒヤリハット報告書のExcelテンプレートを配布しております。

無料でダウンロードいただけますので、ぜひ雛形としてご活用ください。

目次

1.ヒヤリハットとは?

ヒヤリハットとは、大きな災害や事故にはつながらなかったものの、一歩間違えればそのような事態になってもおかしくなかった出来事のことを指します。

厚生労働省の定義は、「危ないことが起こったが、幸い災害には至らなかった事象」です。

「ヒヤリとする」「ハッとする」という、思いがけず危険な出来事に遭遇したり、ミスで事故を起こしかけたりした時の人間の気持ちを表す言葉が名前の由来となっています。

ヒヤリハットは、どのような業種・職場においても、日々の業務において思わぬところで起こりうるものです。

もしヒヤリハットが起こってしまった場合は、些細なミスだと軽視せずきちんと原因を究明して対策を立てることで、その先の重大な事故を未然に防ぐことにつながります。

インシデント・アクシデントとの違い

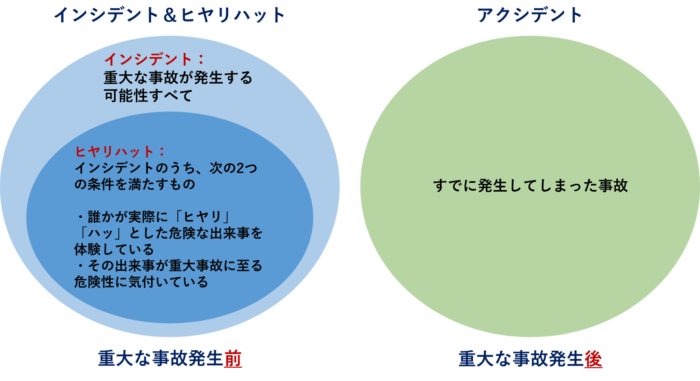

ヒヤリハットと似たような意味を持つ言葉として、「インシデント」と「アクシデント」があります。それぞれの違いを図にすると次のようになります。

「インシデント」とは、重大な事故の発生につながる可能性のある出来事を表す言葉です。「大きな事故はまだ発生していないものの、一歩間違えれば発生していてもおかしくなかった」という点では「ヒヤリハット」と似ています。

ただし、「ヒヤリハット」と明確に違う点としては、「ヒヤリハット」は実際に誰かが重大な事故につながりかねない危険な状況を体験しており、かつその危険性に気付いている出来事を指すのに対し、「インシデント」はまだ誰も体験していない、あるいは誰もその危険性を認識していなくても、重大な事故が発生する可能性そのものを指すということです。

つまり、「インシデント」の中に「ヒヤリハット」が含まれるというわけです。

一方、「アクシデント」とは、既に発生してしまった重大な事故そのものを指し、「ヒヤリハット」や「インシデント」とは時間軸の観点から明確に区別されます。

「ヒヤリハット」は「アクシデント」につながる一歩手前の状態であり、「ヒヤリハット」の段階で適切な対策を講じれば、「アクシデント」を未然に防ぐことができます。

【例】

インシデント:私物のUSBメモリを会社に持ち込んでいる

ヒヤリハット:うっかり私物のUSBメモリを会社PCに接続しそうになった

アクシデント:私物のUSBメモリを会社PCに接続し、ウイルスに感染してしまった

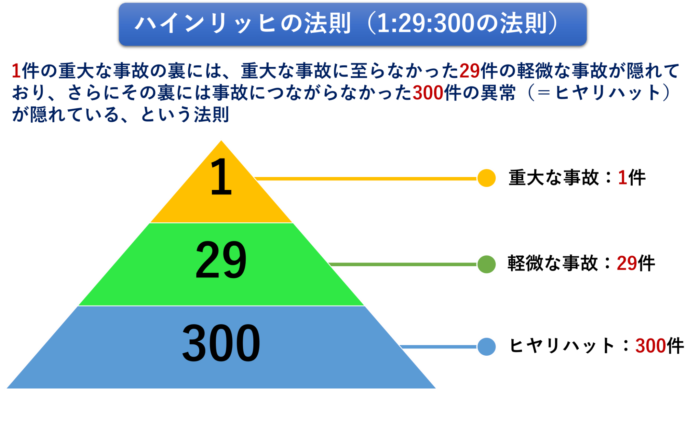

ヒヤリハットに関連する「ハインリッヒの法則」

ヒヤリハットについて語る上で、切っても切り離せない関係にあるのが「ハインリッヒの法則」です。

「ハインリッヒの法則」とは、アメリカの損害保険会社に勤めていたハインリッヒ氏が、5000件以上の労働災害について調査した結果導き出した法則で、「1件の重大な事故の裏には、重大な事故に至らなかった29件の軽微な事故が隠れており、さらにその裏には事故につながらなかった300件の異常(=ヒヤリハット)が隠れている」というものです。

別名「1:29:300の法則」とも呼ばれており、現在は「重大な災害・事故防止のためのバイブル」として、日本のみならず世界中で認知・活用されている経験則です。

ハインリッヒの法則は、ヒヤリハットを「大事に至らなくてよかった」と簡単に済ませず、「下手したら大事故につながるかもしれない」と危機感を持って再発防止に努めることが、重大な事故を未然に防ぐためにいかに重要であるかを証明していると言えるでしょう。

2.ヒヤリハットが起こる原因

ヒヤリハットが起こる原因のほとんどは、ヒューマンエラーによるものと言われています。発生する主な原因について詳しく見ていきましょう。

焦りや不注意などの精神的な問題

ヒヤリハットの原因として特に多いのが、焦り・油断といった精神面の問題や、疲労の蓄積による不注意などです。

例えば、迫る納期への焦りから何とか早く作業を終わらせようとして、業務上定められている必要な手順を省いてミスを起こしたり、「いつも行っている作業だし、慣れているから大丈夫」と油断してよく確認しなかった結果、思いがけず失敗してしまうケースなどが挙げられます。

焦りや油断、不注意などが背景にあれば、新人もベテランも関係なく誰でもミスを引き起こす可能性があります。

情報共有・コミュニケーション不足

報・連・相がきちんと行われていないなどのコミュニケーション不足が原因で、メンバー間で認識のズレが生じている場合も、作業ミスによるヒヤリハットが発生しやすくなります。

特に、社員への教育体制が整っていなかったり、周知徹底や注意喚起が不足している職場では、ヒヤリハットの発生リスクが高まることから、円滑な情報共有を促す仕組みづくりが必要不可欠と言えます。

5S(職場環境改善)の不徹底

「5S」とは、職場環境の改善や維持のために用いられるスローガンで、「整理(Sort)・整頓(Set in order)・清掃(Standardize)・清潔(Shine)・しつけ(Shine)」の5つからなる改善活動のことです。

例えば、「作業スペースに物があふれている」「備品や道具が乱雑に散らばっている」「設備の清掃が行き届いていない」など、「5S」が徹底されておらず見て見ぬふりで放置されている職場では、ヒヤリハットの発生する可能性が高くなり、重大な事故や危険にもつながりかねません。

3.ヒヤリハット報告の目的

ヒヤリハットが発生した際は、今後二度と同じような事態を繰り返さないためにも、その都度社員に報告を上げるよう促す必要があります。

ヒヤリハットの再発防止のため

ヒヤリハットは、重大な事故の予兆であり、次にまた同じことが起きれば大事故につながる恐れもあります。

再発防止のためには、ヒヤリハットが発生した原因を突き止めて対策を練らなければなりませんが、その原因の分析や対策の立案に必要となるのが「報告」になります。

ヒヤリハットは、個人の心意気だけで防止しようとしても効果は薄く、組織全体としての取り組みが求められることから、報告による情報共有は欠かせないのです。

より重大な事故を未然に防ぐため

先述のハインリッヒの法則にもあるように、その時に起きたヒヤリハットがどれほど小さなものだったとしても、放置してミスやトラブルがどんどん積み重なってしまえば、いずれ重大な事故が起きることは明白です。

そのため、どんなに些細な出来事であっても、「この程度なら問題ない」「次から気を付ければ大丈夫」と楽観視せずに報告を徹底することで、将来起こるかもしれない重大な事故やトラブルを未然に防ぎ、大きな損害を被るリスクを下げることにつながります。

社員間での情報共有のため

ある1人の社員が体験したヒヤリハットは、他の社員にも今後同じように起こる可能性があります。

報告が無ければ、ヒヤリハットに遭遇した本人およびその発見者や目撃者しか出来事の詳細を知りえず、何の役にも立たないまま情報が埋もれるばかりですが、報告によりヒヤリハットの内容や原因が社員間で情報共有されることで、他の社員も今後同じような目に遭わないよう行動に気を付けることができます。

個人のヒヤリハット経験が「報告」という行為を経て、他の社員の事故防止に向けて役立つ貴重な情報源となるのです。

事故予防の対策強化を図るため

報告を通じて多くのヒヤリハット事例を蓄積・分析することは、将来起こるかもしれない重大事故の防止に向けて対策を強化することにもつながります。

ヒヤリハットの中には、実際に起きた出来事が異なっていても、背景にある根本的な原因は同じものが含まれている可能性もあり、数多くの事例をデータとして収集し対策を強化することで、重大な事故の発生をより一層抑えることができると考えられます。

4.ヒヤリハット報告が増えないのはなぜ?

ヒヤリハットの先にある重大な事故を防ぐためには、社員からできるだけ多くのヒヤリハットを報告してもらい、発生原因を分析して適切な対策を取ることが重要です。

しかし、現実には「現場からヒヤリハット報告がなかなか上がってこない・・・」という声をよく聞きます。何故かというと、現場の社員にとって「報告したところで大してメリットを感じられない」からです。

報告して上司から𠮟責を受けるのが怖い

ヒヤリハットを上司に報告するという行為は、いわば「自首」のようなものです。

そのため、「報告したら叱られてしまう」と恐れている当事者にとって、相当な心理的負荷がかかるのは想像に難くないでしょう。

なけなしの勇気を振り絞って報告したとしても、結果として上司から𠮟責の言葉が返ってきた場合、「怒られるくらいなら黙っていた方が良い」と思い、自発的に報告する気が失せてしまうのも無理はありません。

報告が何に利用されるのか使い道が分からない

ヒヤリハット報告には、「社内全体で速やかな情報共有を行い、事故予防の対策を強化し、重大な事故を未然に防ぐ」という目的があります。

しかし、提出されたヒヤリハット報告が実際にどのように活用されているのか、その使い道が分からないと、「報告を上げてもそのまま放置されているのではないか」と懸念する人や、「放置されるぐらいなら報告は無意味だ」と考える人が出てきて、報告を上げない社員が増える可能性があります。

時間をかけてまで報告書を作成するのが面倒である

ヒヤリハット発生時の状況を正確に把握し、原因の分析や改善策の検討に役立てるなら、社内での共有が簡単な文書による報告が適していますが、報告書の作成にはどうしても時間がかかってしまいます。

日常的に発生するヒヤリハット事例について、業務時間の合間を縫っていちいち報告書を作成するのも面倒ですし、「書き方が分からない」「文章を書くのが苦手」「書く分量が多い」と報告書の作成作業に苦手意識を持っている場合は、なおさら作成に手間取って提出がはかどらなくなるでしょう。

5.ヒヤリハット報告を定着させるポイント

上記のような問題を解消し、ヒヤリハット報告を社内で習慣化するためにはどうすれば良いのでしょうか。

現場社員からの自発的なヒヤリハット報告を促すためのポイントを見ていきましょう。

報告者をすぐに𠮟責しないでまずは感謝を伝える

ヒヤリハット報告を社内に定着させるなら、まず第一に報告を上げてきた社員をすぐに𠮟責しないことです。

報告の直後に「おいおい、何をやっているんだ!」と𠮟られるのなら、社員にとってはデメリットしかありません。

当人は𠮟責を受けたくないばかりに報告を忌避するようになり、本来は望ましいはずの報告という行動を習慣化するのが難しくなります。

そのため、報告者についてはミスを犯した「罪人」ではなく、重大な事故を防ぐための貴重なヒントを提供してくれた「功労者」と考え、報告してくれた事実に対して感謝を伝えてみましょう。

「よく報告してくれた」

「ありがとう、助かった」

「きみの報告のおかげで、自分も命拾いした」

というように、結果として感謝の言葉が返ってきたら、報告者当人は「勇気を出して報告して良かった」と思い、今後も報告を繰り返すようになります。

また、報告を受ける上司にとっても、感謝の言葉をきっかけに部下との信頼関係が構築され、ヒヤリハットの再発防止に向けて部下に適切な注意喚起を行いやすくなります。

部下への指導は、報告に対する感謝を伝えてからでも決して遅くはありません。

報告内容の活用事例を社内に公開する

ヒヤリハット報告を行う当人にとっては、忙しい業務時間を割いて報告を行う以上、どのような形であれ自らの報告が確かに他の人の事故防止のために役立っているという実感が欲しいものです。

そのため、報告書が提出されたらそれでおしまい・・・とならないよう、以下のような施策を積極的に取り入れてみると良いでしょう。

・ヒヤリハット報告が上がってきたら社内に周知する

・新人研修や情報セキュリティ教育の中でヒヤリハット事例を紹介する

・ヒヤリハットの原因および対策を話し合うための会議の時間を設け、その議事録を社内に公開する

記入者に過度の負担がかからないフォーマットを用意する

ヒヤリハット報告書は、社員から様々なヒヤリハット事例を集め、その発生原因を徹底的に分析し、重大な事故防止のための改善策を考えるために活用するものです。

しかし、あまりにも報告書の記入項目数や自由記述欄が多いなどして記入者の負担が大きくなると、面倒だという思いから手抜きのいい加減な内容になりやすく、適切な対策の検討に向けて役立てることが難しくなってしまいます。

ヒヤリハットを今後の教訓として活かすために必要な情報を効率良く収集するなら、記入項目をできるだけ細かくする、自由記述欄を減らして〇を付けるだけの選択式を増やすなど、当事者が記入しやすいようなフォーマットを用意すると良いでしょう。

6.ヒヤリハット報告書の書き方のポイント

一般的に、ヒヤリハットを報告するための手段としては「報告書」が多く用いられますが、報告書の作成に苦手意識を持つ人の多くは、「何をどう書けばいいのか分からない」という悩みを抱えています。

文章を書くのがあまり得意ではない人にも、読む人に内容が伝わりやすい適切な報告書を書いてもらうには、記入しやすいようフォーマットを改良するといった工夫のほかに、報告書の書き方のポイントを押さえることが重要です。

ヒヤリハット報告書を作成する際に気を付けたいポイントを見ていきましょう。

発生後速やかに報告書を作成する

まず前提として、ヒヤリハットが発生したら、できる限りすぐに報告書を作成するようにしましょう。

時間が無いからと後回しにしてしまうと、記憶がどんどんあやふやになっていき、発生当時の詳しい状況を具体的に書けなくなってしまいます。

曖昧で正確性に欠けた記載内容では、原因の分析や今後の対策に活用することが難しくなるため、記憶が鮮明なうちに報告書の記入を済ませるように心がけましょう。

5W1Hを意識して情報をまとめる

報告書を作成する際は、「5W1H」を意識して必要な情報を抜け漏れなく整理することで、読み手に内容をより分かりやすく伝えることができます。

・When:いつ発生した(気付いた)か?

(例)xxxx年xx月xx日 xx時xx分

・Where:どこで発生したか?

(例)営業部門で

・Who:誰が問題を起こしたのか?

(例)自分が

・What:何が起こったのか?

※「何をしようとした時か?」も含めて具体的に記入する。長くなる場合は時系列で整理すると良い。

(例)A社に見積書ファイルを添付してメール送信しようとしたところ、間違えてB社の見積書ファイルを添付していたことに気付いた

・Why:なぜ発生したのか?

(例)A社の見積書ファイルとB社の見積書ファイルの名前が同じもので、区別がつかなかったため

・How:どのように対策する(した)か?

※今回発生したヒヤリハットに対して、今後どのような対策を取るべきか記入する。すでに対策を実施している場合は、その内容を記入する。

(例)各見積書ファイルの名前の頭に会社名(【○○社様】)を必ず入れるようにする

客観的な事実に基づき記載する

報告書は、本人の感想や推測を交えず、発生したヒヤリハットについてありのままの事実を記載することが重要です。

報告書の目的は、あくまでもヒヤリハットの情報共有や再発防止にあるため、発生時の「見たまま」「聞いたまま」の客観的事実のみを記載することで、第三者に対して当時の状況をより正確に伝えることができます。

逆に、「~だと思う」「~かもしれない」「おそらく~のようだ」といった主観的な表現が入っていると、曖昧さのせいでかえって読み手の混乱を招いてしまい、起こった事実を正確に伝えるという報告書本来の役割を果たせなくなる可能性があります。

難しい言葉や専門用語をなるべく使わない

ヒヤリハット報告書は、見知った部署内の社員以外にも、他の部署にいる社員やまだ業務に慣れていない新入社員が読むことも考えられます。

あらゆる関係者が報告書に目を通すケースを想定し、一部の人にしか理解できないような専門用語や略語、わざわざ辞書を引かないと分からないような難しい表現はできるだけ使わずに、平易な言葉で誰が見ても分かりやすい説明となるよう心がけましょう。

起こりえた最悪のケースを想定する

報告書には、先述の「5W1H」に加えて、「こうならなくて良かったと思ったこと(起こりえたさらに深刻な事態)」について記入する項目も設けておき、社内意識の向上につなげましょう。

今回のヒヤリハット事例から起こりえた最悪のケースも同時に想定しておくことで、報告書を作成した本人も、報告書を読んだ他の社員も、再発防止への意識をさらに高めることができます。

7.まとめ -「何をやっているんだ!」から「よく報告してくれた」へ

いかがでしたでしょうか?

ヒヤリハット報告のスムーズな定着を図るうえで最も大切なのは、「ヒヤリハット」というミスを自ら進んで報告しても、すぐさま𠮟責を受けるといったデメリットは無いのだと当事者である社員に確信を持たせることです。

安心してヒヤリハットを報告できる体制・雰囲気作りの第一歩として、まずは報告を行ってくれた人に、「何をやっているんだ!」と𠮟責の言葉ではなく、「ありがとう、よく報告してくれた」と感謝の言葉を伝えることから始めてみてはいかがでしょうか。

お電話・FAXでのお問い合わせはこちら

03-5828-7501

03-5830-2910

【受付時間】平日 9:00~18:00

フォームでのお問い合わせはこちら

この記事を書いた人

Y.M(マーケティング室)

2020年に株式会社コンピュータマネジメントに新卒入社。

CPサイトのリニューアルに携わりつつ、会社としては初のブログを創設した。

現在は「情シス支援」をテーマに、月3本ペースでブログ更新を継続中。