最終更新日:2024年7月4日

「RFI」という言葉をご存知でしょうか。

企業がITシステムの導入やリプレイスを計画する際に出てくる用語で、似たような言葉に「RFP」や「RFQ」もあり、それぞれどのような意味なのか、どのタイミングで作成する必要があるのか、混乱している方も多いことでしょう。

そこで今回は、RFIの概要やメリット、記載すべき項目などについて、RFPやRFQとの違いも交えながら解説していきます。

後半では、RFI・RFP・RFQをそれぞれ作成すべきタイミングが一目で分かるよう、ベンダー選定までの一連の流れもまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

1.RFI(Request For Information)とは?

RFIとは「Request for Information」の略で、日本語では「情報提供依頼書」と呼ばれています。

企業がITシステムの導入やリプレイス、業務委託などを計画する際に、発注先の候補となりそうなベンダーに対し、「御社の製品・サービスについて詳しく話を聞かせてほしい」と会社の基本情報や実績等の提示を求める依頼文書のことです。

RFIを通して、一般に公開されているWebサイトや会社パンフレットからは得られない情報提供を受けられるため、各ベンダーの製品・サービス情報を幅広く収集できます。

RFIの目的

RFIの目的は、発注先の候補となりそうなベンダー各社から、製品やサービスの情報を幅広く収集することにあります。

あくまでも情報を収集することが目的であり、ベンダーの選定が目的ではないことに注意が必要です。

システム開発を依頼する側のユーザー企業は、受注側であるベンダーとは異なり、情報システム分野に明るくないことも多く、自社でシステム化を行おうにも、どのように実現すればよいか困ってしまう場合があります。

また、過去に取引したことのないベンダーに発注する場合、色々と不明点が多く判断材料に欠けるケースもあるでしょう。

このような状況下で役立つのがRFIであり、「広く浅く」ベンダーから情報を集め、そこから比較検討を行って候補を絞り込むことで、自社のニーズに合った製品・サービスを提供しているベンダーを効率良くピックアップすることができます。

RFIとRFPの違い

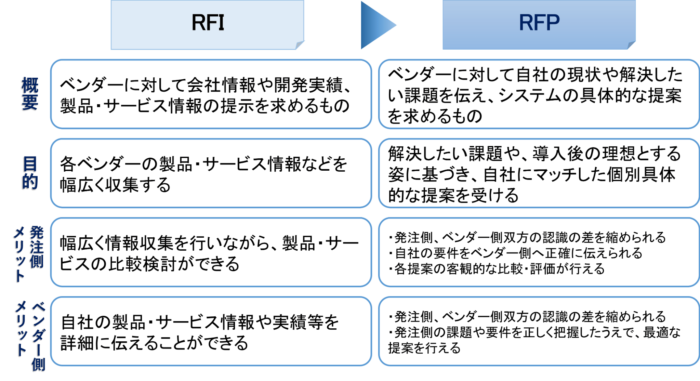

RFIとよく似た用語にRFP(提案依頼書)がありますが、両者には具体的にどのような違いがあるのでしょうか。

RFIとRFPの違いを比較した表を見てみましょう。

RFIとRFPは、どちらも発注側であるユーザー企業が作成し、開発側であるベンダー企業へ提出する書類ですが、主な違いはその「目的」にあります。

RFIは、「ベンダーから製品・サービスに関する情報を幅広く収集する」ために作成しますが、RFPはRFIで得た情報をもとに、「ベンダーに対し、自社の要望に合った個別具体的な提案を求める」ために作成します。

さらに言えば、RFIは「ベンダーが提供する製品・サービスの詳細な情報を知り、発注先の候補を絞り込むために活用する」一方で、RFPは「ベンダーからの具体的な提案を通して、発注先を1つに決定するために活用する」書類といえます。

作り上げたいシステムのイメージがまだ固まっておらず、ざっくりとした内容で情報収集を行いたい場合は「RFI」を、開発・導入したいシステムの内容が決まり、ITの専門家であるベンダーに具体的な相談をしたい場合は「RFP」を用いる、というわけです。

なお、RFIは10社程度のベンダーに送付し、回答内容によって3~5社ほどに絞り込んでから、RFIよりも詳細かつ具体的な内容を記したRFPを提示するのが一般的です。

2.RFIに記載する項目・内容

RFIに記載する項目としては、主に次の7つが挙げられます。

- 趣旨・目的

- 自社情報

- 現状の課題・目指すべきゴール

- 相手企業の基本情報

- 相手企業の製品・サービス情報

- 製品・サービス機能の詳細

- 情報提供の形式

なお、RFIには具体的にどのような内容を記載する必要があるのか、書き方を詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご参照ください。

趣旨・目的

RFIを作成した目的や、具体的にどのような情報を必要としているのかなど、作成に至った趣旨・目的を記載します。

この趣旨・目的の内容が曖昧だと、ベンダーから限定的な情報しか提供されない、あるいは見当違いの回答が返ってくる可能性があるため、できるだけ明確に記載するようにしましょう。

自社情報

相手から何かを受け取るとこちらも同じようにお返しをしなければならないと感じる「返報性の原理」ではありませんが、ベンダーからの詳細な情報提供を促したいなら、まずはこちら側から自社情報をできるだけ事細かく開示することが大切です。

特に、相手が初めて取引する企業の場合、RFIはベンダーとのファーストコンタクトになることが多く、自社について正しく十分に理解してもらうことで、今後のビジネスパートナーとしての良好な関係性構築・維持にも役立ちます。

現状の課題・目指すべきゴール

システムの導入/刷新が必要となった理由をベンダーにしっかりと理解してもらえるよう、自社の現状の課題や目指す姿についても明記しておきます。

何かしら現状に課題を感じているからこそ、社内でシステム導入/刷新プロジェクトが立ち上がったはずなので、その課題内容を明確にし、システムを活用して何を実現したいのかRFIに記載しておくことで、自社の意に沿った的確な情報をベンダーから得られるようになります。

相手企業の基本情報

製品やサービスを提供しているベンダー自体の情報を正しく把握しておくことは、発注先のベンダー候補を絞り込む上で重要な判断基準の1つとなるでしょう。

そのため、RFIには社名、所在地、売上高、グループ企業、親会社といった相手企業の概要について記載を依頼する項目を盛り込みましょう。

とりわけ、相手企業のHPに掲載されていない内容については、このRFIが詳細な情報提供を求める最大のチャンスといえるので、積極的に記入項目を設けるようにしましょう。

相手企業の製品・サービス情報

取扱い製品やサービスに関する情報の提供を求めます。

それぞれの製品・サービスの特徴や強みを理解して比較検討が行えるよう、製品の名称、リリース時期、導入実績、製品・サービスの価格など、提供して欲しい内容について項目を設けましょう。

なお、作成するRFIの項目は、各社製品・サービスの比較が行いやすいように統一しておきます。

製品・サービス機能の詳細

各社の製品・サービス機能について詳細な提示を依頼します。

製品やサービスの機能に加え、利用することでどのようなベネフィットを得られるのか、具体的な効果・活用事例などの情報提供も求めておくと、後に各社製品・サービスの違いを比較しやすくなります。

情報提供の形式

RFIに対する回答の形式(フォーマット)や提出期限に関する情報も記載しておきます。

特に、発注先ベンダーを決定するまでの具体的なスケジュールも明記しておくと、真剣にシステム導入を検討しているという意思がベンダーに伝わり、より質の高い情報提供が期待できます。

3.RFIを作成する8つのメリット

RFIを作成するメリットは多岐に渡り、主に以下8つのメリットを得ることができます。

製品・サービス内容の理解が深まる

RFIでは、ベンダー各社のWebサイトや会社パンフレットには載っていない詳細な情報の提供を依頼することになります。

そのため、自社が期待している機能は付いているか、コストは予算内に収まりそうか、自社の抱えている課題が製品・サービスの活用によって解決できるかなど、製品・サービスの基本情報から一歩踏み込んでさらに具体的な情報を収集することができます。

比較検討がしやすくなる

RFIは複数のベンダーに統一されたフォーマットで情報提供を依頼するため、個別にWebサイトや会社パンフレットを照らし合わせる場合と比べて同一の基準で比較検討が行いやすくなります。

比較検討の段階でベンダー選定の根拠となる実績や数字が明確に示すことができれば、社内稟議のスムーズな通過も期待できます。

公平な選定の根拠として利用できる

RFIを作成することで、公平に幅広く情報を収集したうえでベンダー選定を行ったという明確な根拠を示すことができます。

製品・サービスの導入後に何か不具合やトラブルが起きたとしても、客観的に見て公平な選定が行われたという根拠があれば、社内対応もスムーズに行えます。

ベンダーの簡易的なスクリーニングを行える

RFIでは、自社が欲しい情報の提示をベンダー側に依頼し、ベンダーはRFIの内容に基づいて製品・サービスなどの詳細な情報を提供します。

ベンダー各社から提供される情報の中には、自社にとって不要なものが含まれていることもあるため、RFIの回答をもとにスクリーニング(ふるい分け)を実施すれば、早い段階で事前に必要/不要な機能やサービスの識別をすることができます。

新しい情報をいち早く入手できる

RFIの回答には、ベンダーのHPや会社パンフレットを確認するだけでは入手できない新しい製品・サービスに関する情報が含まれている場合があり、幅広い情報収集に役立てることができます。

新しい情報や有益な情報のいち早い入手は、企業活動において有利に働くことが多いため、RFIを通して得られた情報を今後の新規事業立ち上げのベースとして活用できれば、ビジネスの幅も広がります。

自社のニーズに合った情報を得られる

RFIを利用することで、自社が新たな製品・サービスを必要としている背景や、現状抱えている課題感など、システム導入を検討することになった経緯をベンダー側へ明確に伝えることができます。

これを受けたベンダー側は、できるだけ課題の解決に役立ちそうな情報を提供しようとするため、結果としてRFIを出した方が、より自社のニーズに沿った情報をスムーズに得ることができます。

無駄なやり取りが減る

RFIを作成することで、1つ1つWebサイトやカタログを見比べたり、ベンダーへ個別に問い合わせたりする必要がなくなり、統一されたフォーマットで情報を比較できるため、情報収集にかかる手間や時間を大幅に削減できます。

また、ベンダー側からしても、RFIにより相手がどのような情報が欲しいのか明確になっていることで、何度も問い合わせする手間が無くなるため、コスト削減につながります。

資料として保存しやすい

資料として残しやすいのも、RFIを作成する1つのメリットです。

ベンダー各社の製品・サービス情報が同一のフォーマットでまとめられているため、将来的な事業展開の検討材料にするなど、さまざまな場面で役立てられます。

4.RFI作成時の4つの注意点

PFIを作成する際は、次の4つのポイントに注意しましょう。

依頼の背景をできるだけ明確にする

なぜシステム導入を検討しているのか、システム化によってどのような課題を解決し、どのようなビジョンを実現したいのか、といった目的が明確であればあるほど、ベンダー側としては情報提供がしやすくなります。

解決すべき課題や実現したい理想の姿が明らかであれば、その解決・実現のためにシステムをどのように活用できるか説明しやすいためです。

目的部分を「○○システムを刷新したい」のように簡潔に済ませず、どうしてリプレイスを行いたいのか、今何に困っているのかなどを深掘りして記載すると、より的を射た情報提供が期待できます。

相手が回答しやすい質問内容にする

RFIを受け取ったベンダー側が回答を作成しやすいよう、質問はできるだけ具体的に、シンプルで明瞭なものを心がけましょう。

質問内容が曖昧だと、確認のための問い合わせといった無駄なやり取りが発生し、回答に時間がかかってしまいます。

例えば、概算費用を提示してほしい場合には、「従業員200人が使用する場合の初期費用の内訳と、月額ランニングコストの内訳を教えてください」のように、何についてどのように回答してほしいのか、定量的な数字も指定しながら質問するようにしましょう。

回答項目を細分化しすぎない

一般に公開されているHPや会社パンフレットからは得られない情報提供を受けられると思えば、RFIという絶好の機会にかなり詳細な質問を行いたくなってしまうかもしれませんが、あくまでもRFIの目的はベンダーの選定ではなく、発注候補先を絞り込むための情報収集です。

そのため、あまりにも細部にこだわりすぎているRFIは、情報収集という本来の目的から逸脱してしまう可能性があります。

RFIは一般的に回答期限が1~2週間とされているため、その期間内でベンダー側が無理なく回答を作成できるように、質問内容は細かくしすぎないことが大切です。

RFIの段階ではメールだけで連絡を取る

RFIで情報収集を行う段階では、ベンダーとは直接会わず、メールだけでやり取りを完結させるようにしましょう。

RFIでは10社程度のベンダーと接触することが多いため、担当者に毎回直接会って話をしていると単純に時間がかかりすぎてしまいますし、対面して変に親しみを覚えてしまうと、後になって断りの連絡を入れにくくなります。

RFIの段階でベンダーと顔を合わせるのは控えた方が無難です。

5.RFQ(Request For Quotation)とは?

今まで紹介してきたRFI(情報提供依頼書)やRFP(提案依頼書)のほかにも、似た言葉で「RFQ」という用語があります。

RFQは「Request For Quotation」の略で、「見積依頼書」と呼ばれます。

発注側企業がベンダーに対し、製品・サービスの価格やその内訳を示す見積もりを作成するよう求める文書のことです。

RFQを提出するタイミングは、RFPと同時だったり、RFPの回答を受け取った後だったりとまちまちですが、いずれにしても「RFIによる情報収集を終えた後」というのは共通しています。

また、RFQの作成そのものを省略し、RFPの中で一緒に見積もりを依頼するケースも多く、作成が必須とされているわけではありません。

「RFx」とは:RFI・RFP・RFQの総称

RFI(情報提供依頼書)、RFP(提案依頼書)、RFQ(見積依頼書)の3つは、まとめて「RFx」と呼ばれることもあります。

3つとも、複数のベンダーに対して製品・サービスの詳細や価格に関する情報を要求するもので、「x」という変数に「I」「P」「Q」のいずれかの文字が入ることが名前の由来となっています。

これら3つのプロセスは、自社のニーズに合った最適なシステムを調達するうえで欠かせない非常に重要な要素であり、3つのうちどれかに不備があると、ベンダーおよび調達価格の決定において大きな支障をきたす可能性があります。

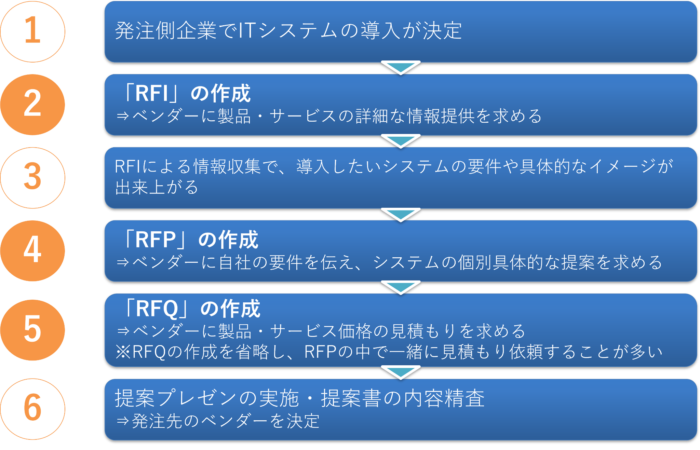

6.ベンダー選定の流れ -RFI・RFP・RFQが必要とされるタイミングは?-

システム調達に必要とされる「RFI(情報提供依頼書)」「RFP(提案依頼書)」「RFQ(見積依頼書)」について、そもそもこれら3つの文書はどのような順番で作成していけばよいのでしょうか。

ベンダー選定までの一連の流れを整理してみましょう。

①RFIで情報収集

社内でITシステムの導入が決定したら、まずは現状の課題を洗い出してシステム化の目的を整理します。

その後、候補となり得るベンダーをリストアップし、RFIを10社程度に送付して会社情報や実績、製品・サービスの詳細な情報を集めます。

②RFPで提案依頼

RFIの結果を確認して、自社の目的に合わないベンダーや想定と大きく異なったベンダーを除外していき、次のRFPを送付するベンダーを3~5社程度に絞り込みます。

なお、RFP作成の際は、ベンダーからシステム化に向けた最適な提案を受けられるよう、自社の課題や導入目的、システムに求める要件などについて、RFIよりもさらに具体的かつ詳細に記載する必要があります。

③RFQで見積もり依頼

ベンダーに製品・サービスの見積もりを依頼するRFQは、RFPと同時か、RFPの回答を受け取った後に提出します。

とは言え、ほとんどの場合、RFQの作成そのものを省略し、RFPの中で一緒に見積もりを依頼するケースが多いようです。

④提案評価

RFPやRFQの送付後、2~3週間ほど経ってベンダー各社から提案書・見積書が提示されたら、その内容を比較評価し、最終的な発注先ベンダー1社を決定します。

場合によっては、追加でベンダーに提案プレゼンを行ってもらい、提案書に関する不明点や疑問点を解消してから、ベンダーの評価・選定に移ることもあります。

なお、ベンダー選定の具体的なプロセスや、ベンダーからの提案を客観的に評価するための方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご参照ください。

7.まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回はRFIの概要を中心に、RFP・RFQとの違いや作成するタイミングについて解説しました。

似たような用語が多く混乱してしまいがちですが、どれもITシステムのスムーズな導入とトラブル回避には欠かせない書類ばかりですので、それぞれの持つ目的や違いを理解し、必要な情報を的確に記入してベンダーに依頼することが重要です。

また、RFIには具体的にどのような内容を記載する必要があるのか、書き方を詳しく知りたい方向けに、雛形としてすぐに使えるRFIのWordサンプルもご用意しておりますので、ぜひご活用ください。

なお、当社コンピュータマネジメントでは、RFIやRFPの作成をはじめ、超上流のシステム企画・要件定義から、下流工程のシステム運用・保守、インフラ構築、セキュリティ対策まで幅広くサポートする「情シス支援サービスION」を提供しております。

デザイン系を除き、IT関連のあらゆる業務に対応可能ですので、ITまわりで何かお困りごとがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

お電話・FAXでのお問い合わせはこちら

03-5828-7501

03-5830-2910

【受付時間】平日 9:00~18:00

フォームでのお問い合わせはこちら

この記事を書いた人

Y.M(マーケティング室)

2020年に株式会社コンピュータマネジメントに新卒入社。

CPサイトのリニューアルに携わりつつ、会社としては初のブログを創設した。

現在は「情シス支援」をテーマに、月3本ペースでブログ更新を継続中。